|

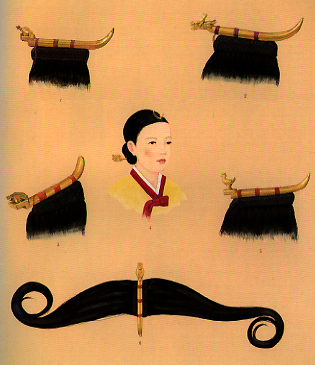

첩지는 조선시대에 쪽진머리를 권장하여 생겨나 족두리나 화관 등을 고정시키는 역할을 한다. 상류계층이라도 예장 외에는 하지 않고 궁중에서는 평시에도 하고 있어 신분을 표시하기도 한다. 이 첩지는 개구리 조각에 도금한 것으로 내명부와 외명부의 여인들이 사용하던 것으로 보인다. 부녀자가 예장할 때 머리위에 얹는 장식품으로 너비 3㎝의 가체 중간에 천을 대고 그 위에 첩지를 얹어 고정시켜 가리마 위에 올려놓고 다리를 좌우 귀 뒤로 돌려 쪽머리에 고정한다. 가체금지령 이후 쪽진 머리를 하면서부터 사용되었다. 용첩지,봉황첩지는 황후와 왕비가 사용하고 개구리 첩지는 내외 명부가 당의를 입고 사용하였다. 장식품인 첩지가 그 사람의 신분을 나타내는데 상궁은 은제 개구리, 정경부인은 도금개구리, 정부인은 머리부분만 도금한 개구리를 썼다. 비녀

비녀는 이미 선사시대부터 계속하여 이용되었는데, 고려-조선시대 부녀자의 늘어뜨린 며리를 풀어지지 않게 하거나, 관(冠), 가(加)를 머리에 고정시키는 수식으로, 위쪽의 크고 길이가 긴 비녀는 주로 의식용으로 사용되었다. 조선후기에 와서 사치가 심한 얹은머리가 금지되고 쪽머리가 일반화되면서 여러 재료와 가공기술을 동원한 화려한 비녀공예술이 발달하게 된다. 재료는 위쪽부터 금도금, 나무, 청동, 놋쇠, 백동, 옥이며 비녀머리의 수식에 따라 도금용두잠, 흑각민잠, 칠보매죽장, 화엽장, 죽절잠, 조리잠 등으로 부를 수 있다. 특히 아래서 두 번째 청동제 죽절잠은 고려시대 것으로 잠두는 음양각하여 촘촘한 대나무 마디를 나타내었다. <한양대 박물관에서>

머리가 풀어지지 않도록 꽂는 여인의 장신구다. 대개 머리를 가지런히 빗고 뒤통수에서 땋은 머리를 둥글게 말아 올리고 비녀를 꽂는 쪽머리에 많이 사용되었다. 어릴적 거울 앞에서 쪽찐머리를 매만지며 비녀를 꽂으시던 할머니가 그립다. 위 오른쪽 봉황 머리 큰 비녀는 여인들이 혼례용으로 사용하던 장신구이다. 뒤꽃이

뒤꽂이는 쪽머리에 덛꽂는 장신구로 궁가(宮家), 반가(班家), 일반의 품위 나름대로 종류나 재료의 우열을 가려 사용하였다. 여기의 뒤꽂이는 꽃과 나비 등을 칠보 등을 이용하여 꽃술과 연봉 따위를 장식한 것이다 <한양대 박물관에서> 빗치개

빗치개는 여인에게 있어 머리를 빗거나 가르마를 타는 도구 중 빗 이외에 가장 많이 쓰이는 것으로, 대개 빗이나 빗접 등과 함께 경대에 간직해 둔다. 왼쪽 5점은 모두 유제로 만든 것으로 간단한 꽂무늬 등을 음각으로 새겨 놓았고 오른쪽 두 번째의 것은 백통제로 칠보장식을 하였다. 가장 오른쪽의 것은 상아제품이다. 동곳

동곳(상투꽂이)은 상투가 풀어지지 않게 고정하는 것으로 기혼 남자 수식믈의 하나이다. 관자와 같이 품계를 가르는 구실은 하지 읺았지만 상류층에서는 금, 은, 호박, 마노비취, 옥 등으로 만들어 꽂아 상투를 장식하였다. 동곳의 머리 형태는 콩머리나 민자형이고 몸체는 사면체나 원형을 하고 있다. 살쩍밀이

살쩍밀이는 남성의 머리 다듬는 도구의 하나로 상투를 틀 때 살쩍, 즉 위와 귀 옆에 난 머리털을 망건 밑으로 밀어 넣는데 쓰는 도구를 말한다. 보통 대나무나 뿔로 얇고 갸름하게 만든다. 여자들의 빗치개와 마찬가지로 휴대해 다니며 머리를 정돈하였다. 상투관

상투에 씌우는 관으로 주로 상류층에서 이용하였다. 모양은 양관을 축소시킨 것으로 나무 종이, 가죽, 뼈, 뿔 등으로 만들며 머리정돈겸 수식용으로 사용되었다. 특히 머리 숱이 적은 노인들이 관을 쓸 때에 상투에 덧씌우기도 하였다. 간단한 것은 검은 종이나 배로 만들었고 가죽, 뼈, 뿔 등으로 만든 것은 흑칠을 하여 사용하였다 빗

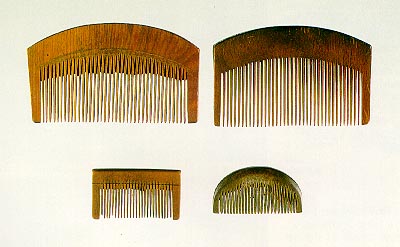

빗은 머리털을 가지런히 빗어내리는 도구로 머리카락에 기름을 바르는 데도 쓰였으며, 때와 비듬을 제거하는 데도 이용되었다. 여기의 빗은 모루 목제 얼레빗으로 빗살이 성기고 엉킨 머리를 대충 가지런히 정리할 때 사용되었다. <한양대 박물관에서> 도투락댕기 고이댕기

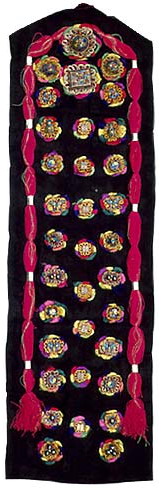

도투락댕기 1880년대, 길이 22.5cm 조선시대 반가(班家)에서 혼인 혹은 대소의식(大小儀式)에 사용하는 부녀자의 머리장식 중 하나로 매우 화려하게 꾸미거나 금박과 석웅황(石雄黃)만으로 단조롭게 만들기도 한다. 이 댕기는 검은 비단에 은(銀)파란으로 박쥐, 나비, 꽃 등의 모양을 만들어 부착하였고 그 주위를 오색실로 풍성하게 장식하였다. [단국대 석주선 기념관에서] 고이댕기 1880년대, 길이 247.5cm 서북지방, 특히 평양지방에서 부녀자들이 혼인, 회갑 등 의식에 사용하던 댕기이다. 다른 댕기에 비해 길이가 길고 좁으며 정교한 수로 화려하게 장식하는 것이 특징이다. 검은 공단 바탕에 십장생을 수놓은 것으로 양끝을 뾰족하게 하였고 두 개의 진주첩으로 장식하였다. 댕기를 반 접어서 비녀머리에 한 두 번 감은 후 앞으로 늘어뜨린다. 탕건

탕건은 관직자가 평상시에 망건 위에 쓰는 관모로 속칭 '감투'라고도 한다. 이 탕건함은 한지로 만들어 기름을 발라 오래 보존할 수 있도록 했는데 나비,박쥐,태극,꽃,문자 등 길상문을 정교하게 만들어 붙인 보관함이다. 족두리

족두리는 여인들이 예복을 갖추고 쓰던 머리쓰개다. 현재도 신부가 신식 혼례를 마친 뒤 폐백을 드릴 때 원삼과 같이 사용하고 있다. 족두리는 고려 때 원나라와의 혼인이 많았던 고려시대부터 쓰기 시작했던 것으로 족두리라는 말도 고려 때 원나라에서 왕비에게 준 고고리(古古里)가 와전된 것으로 생각된다. |

'유용한 자료·´″°³оΟ♡ > 교육♡자료' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 아련한 추억속의 사진 몇장 (0) | 2012.01.24 |

|---|---|

| [스크랩] 한국 성씨 탄생의 비밀 (0) | 2012.01.18 |

| [스크랩] 오존층이란? (0) | 2012.01.05 |

| [스크랩] 우리조상들의 오래전 모습들 (0) | 2011.12.07 |

| [스크랩] 현대인이 알아야 할 조문 에절 (0) | 2011.11.11 |